Corporation Mondragon

Véronique Chagnon

Toute l’horreur de la guerre civile espagnole tient dans le tableau Guernica, de Picasso. Peut-être le plus célèbre du déjà très célèbre peintre. En noir et blanc, comme les coupures de presse de l’époque, il est le théâtre d’un massacre où les flammes côtoient les visages paniqués, celui de Guernica, capitale du Pays basque.

La région semi-autonome de l’Espagne a été bombardée par les alliés du général Franco dont les troupes tentaient de prendre le pouvoir dans les années 1930. Les Basques avaient pris les armes pour défendre le gouvernement républicain en place, et Franco le leur a fait payer très cher.

C’est un territoire exsangue que le général laisse en héritage après sa victoire en 1939. Des chômeurs errent dans les rues par centaines, le goût amer de la défaite en travers la gorge et la faim au ventre.

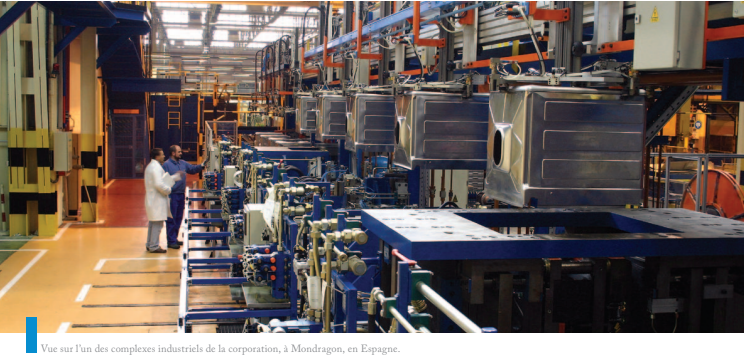

Dans la région économiquement dévastée va pourtant naître le plus grand groupe coopératif industriel au monde : la Corporation Mondragon. Quatre-vingt-cinq-mille employés, dont 90 % sont propriétaires de l’entreprise qui compte près de 33 milliards de dollars d’actif.

Encore aujourd’hui, les temps ne sont pourtant pas roses dans le pays de Cervantes, où les « indignados » ont pris la place des chômeurs basques et crient leur désillusion sur les places espagnoles.

« On ne peut pas faire abstraction du contexte économique », concède Javier Marcos, responsable des communications à la Corporation Mondragon, dont les secteurs liés à la construction et à la vente au détail ont particulièrement souffert de la grande crise de 2009. Mais le grand groupe coopératif né du manque de perspectives économiques résiste bien au tumulte qui secoue l’Europe. Ce qui lui donne des reins assez solides pour voguer de tempête en tempête? Le coopératisme.

Mondragon, c’était d’abord un village de 8 500 habitants. Un village où, après la guerre, seuls quelques amis du régime pouvaient étudier à l’unique centre de formation et espérer échapper à la misère qui rongeait la région. Indigné, le jeune prêtre, José María Arizmendiarrieta fonde, en 1943, une école technique accessible à tous. Un lieu qui permettrait à son peuple de regagner sa dignité et d’avoir une chance de reconstruire ce presque-pays qui leur est si cher.

Quelques années plus tard, quand les premiers ingénieurs obtiennent leur diplôme, ils fondent à leur tour, en 1956, la première usine d’appareils électriques du groupe Mondragon, Ulgor, devenue Fagor avec les années, sous la forme d’une coopérative de travailleurs. Pour s’assurer que les employés – considérés comme des travailleurs indépendants en raison de leur statut de propriétaires – aient une couverture sociale, ils mettent ensuite sur pied Lagun Aro. La coopérative sert depuis ce temps de compagnie d’assurance à l’immense bassin de main-d’œuvre. De fil en aiguille naîtra la Caja Laboral Popular, l’institution financière qui permettra par la suite l’établissement d’une multitude de coopératives, toutes motivées par un but : créer de l’emploi dans la région laissée à elle-même. À ce jour, la Corporation compte 256 entreprises, dont environ la moitié sont des coopératives.

Mais si les chiffres parlent d’eux-mêmes, Mondragon est encore confrontée à de nombreux défis. Pour éviter de licencier des employés après la grande crise de 2009, dans un climat économique aussi aride que celui des montagnes basques, le groupe a usé de toute la force de son réseau coopératif. « Le cœur de nos préoccupations en temps de crise, ce sont les emplois », soutient Javier Marcos. Les dirigeants se sont donc creusé la tête pour préserver sa force de travail. Départs prématurés à la retraite, ajustement du niveau de ristourne et efforts dans la gestion des stocks sont autant de mesures énumérées par le porte-parole. Dans les coopératives qui voyaient leur chiffre d’affaires diminuer dangereusement, des employés ont même été déplacés et reformés à travailler dans une coopérative en croissance.

Malgré tout, les entreprises de Mondragon ont réduit la taille de leur bassin de main-d’œuvre de 8 %, soit d’environ 6 800 travailleurs. « Le contexte économique était vraiment, vraiment difficile. Mais depuis 2009, c’est resté très stable grâce aux mesures qu’on a adoptées et qui ont porté leurs fruits », ajoute Javier Marcos. « Il y a dans le mouvement coopératif un réel engagement d’offrir du travail à la communauté, soutient Michel Lafleur, directeur de l’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS). Ça ne veut pas dire qu’on échappe à toutes les règles du marché, mais en comparaison aux entreprises traditionnelles, c’est le jour et la nuit! »

Malgré tout, les entreprises de Mondragon ont réduit la taille de leur bassin de main-d’œuvre de 8 %, soit d’environ 6 800 travailleurs. « Le contexte économique était vraiment, vraiment difficile. Mais depuis 2009, c’est resté très stable grâce aux mesures qu’on a adoptées et qui ont porté leurs fruits », ajoute Javier Marcos. « Il y a dans le mouvement coopératif un réel engagement d’offrir du travail à la communauté, soutient Michel Lafleur, directeur de l’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS). Ça ne veut pas dire qu’on échappe à toutes les règles du marché, mais en comparaison aux entreprises traditionnelles, c’est le jour et la nuit! »

La formule coopérative est à la base des décisions orientées vers les travailleurs. « La différence majeure entre les coopératives et les entreprises traditionnelles cotées en bourse, c’est que la création de valeur n’est pas tournée vers la valeur financière, spéculative, mais vers l’économie réelle. Et ça passe entre autres par les emplois », résume monsieur Lafleur. Javier Marcos confirme. « Nous avons des entreprises où les employés sont réellement engagés, parce qu’ils sont à la fois propriétaires du groupe, et cela donne une meilleure éthique d’entreprise quand on a à faire des choix difficiles. »

Pour Javier Marcos, la diversification des secteurs d’activité au sein du groupe a aussi été d’une aide précieuse. Parce que tous les secteurs ne sont pas atteints de la même façon. Mais dans le cas de Mondragon, la contribution de la Caja Laboral a été cruciale. « La Caja doit consacrer 15 % de ses revenus au soutien des autres coopératives, explique Javier Marcos. Cela nous permet de financer des projets novateurs et, en temps de crise, de maintenir à flots les coopératives qui traversent des moments difficiles. »

Pour Michel Lafleur, ça ne s’arrête pas là. Les coopératives doivent beaucoup à leur démocratie interne. « À la base même de la statistique que l’on répète à qui veut l’entendre, soit que le taux de survie des entreprises est deux fois supérieur à celui des entreprises traditionnelles, il y a le fait que la coopérative remplit un besoin réel. Les activités sont constamment ajustées aux besoins qui changent et évoluent, et ce, grâce à la démocratie au sein de l’entreprise. » Les membres agissent comme un immense groupe de réflexion permanent qui permet à la coopérative de rester collée au besoin originel, à la raison même de l’existence de la coopérative.

C’est aussi cette notion de besoin originel qui met le système à l’abri de la spéculation qui a provoqué la dernière crise. « Il faut revenir à cette pensée économique propre à la coopérative, où c’est le besoin réel qui dicte les décisions, et non pas les capitaux », juge Michel Lafleur, en citant Claude Béland, ex-président du Mouvement Desjardins, qui déplore qu’aujourd’hui, « la moitié des transactions financières se font sans qu’on produise un seul cure-dent ».